phone0740-32-3333

phone0740-32-3333

― この記事は、2020.07.10に投稿した内容を編集したものです ―

こんにちは。安曇川電子工業です。

ブログをご覧いただきありがとうございます。

この記事では、プリント基板に実装部品を調達するときに

起こりがちな問題について、その内容と対策を紹介します。

電子部品を選ぶ際の判断材料にしていただくと、

量産開始後に起こりうる問題を避けられるかもしれません。

私の業務の一つに、お客様の新製品に使用する電子部品のお見積りがあります。

お客様が選定した部品の、納期・価格・MOQ(発注できる最低数量)を

部品メーカーの代理店である部品商社に問い合わせて部品見積りを行います。

部品の価格を問い合わせてお見積りを作るといっても、

部品の「納期」「価格」「入手しやすさ」などに気を付ける点があります。

部品の単価を取り出してまとめる方法では、

その後の製品の量産時に問題が発生することあります。

そのため、部品のお見積もりに際しては、

お客様の事情に合わせて、代替品の提案などもさせて頂いております。

以下では実例を交えて、

部品選定で発生しやすい問題を紹介いたします。

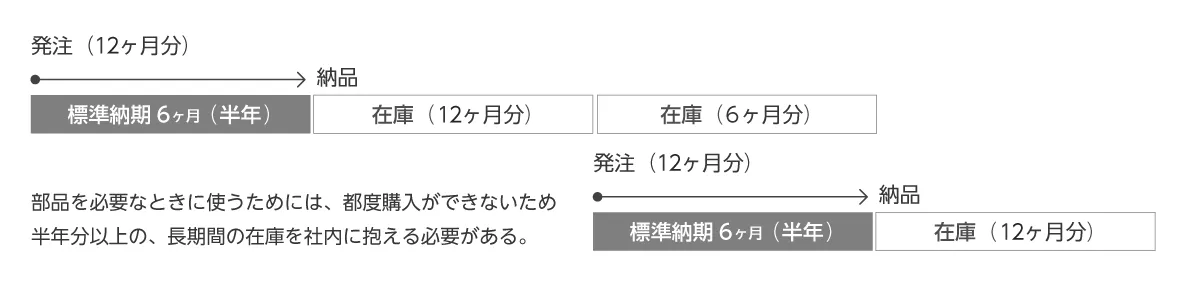

高単価で複雑な部品は、納期が長引く傾向にあります。

他にも受注生産品を使う場合などは、納期が長引くことがあります。

また、一部の海外メーカーでは、積層セラミックコンデンサなどの安価な部品でも

納期が半年を超えるものがあります。

例えば……

海外メーカーの単価の安い部品を選んだが、標準納期が半年だったので、

常に半年分の部品在庫を抱えなければいけなくなった。

納期が7か月の部品を選定したため、

製品立ち上げ・量産初回に正規代理店を通した正規品の調達ができなくなった。

そのため流通部品を使用せざるを得なくなり、

部品代が正規ルート調達時の数倍かかってしまった。

(通販サイトの部品は少量を短納期で購入できますが、

商社経由で購入するよりも基本的には割高です。)

などの問題が発生します。

製品の仕様や販売計画があるため、

ある程度許容しなければならないことは多いと思います。

ただ、入手性があまりにも低く代替品の採用が可能な場合は、

こちらから価格・納期などを考慮しながら生産がスムーズに

進められる代替品の提案をさせてもらうこともあります。

産業機器メーカーは民生機器メーカーよりも商品寿命が長いため、

バージョンが少し古い部品を採用されていることがよくあります。

例えば、2年後に生産が終了する予定の部品を採用してしまった場合、

その部品の生産が終了した時に代替品を探すことになります。

もし性能や部品の形状が同じ部品が見つからなかった場合は

基板の改版が必要となり、イニシャル(初期費用)などが再度発生してしまうことになります。

多くの部品は小型化が進んでいますので、

現在採用している部品の後継品を使おうとすると、

基板のパターン変更になってしまうことも十分考えられます。

最近よく目にするのは、

大きいサイズのコンデンサを採用されてしまっているということです。

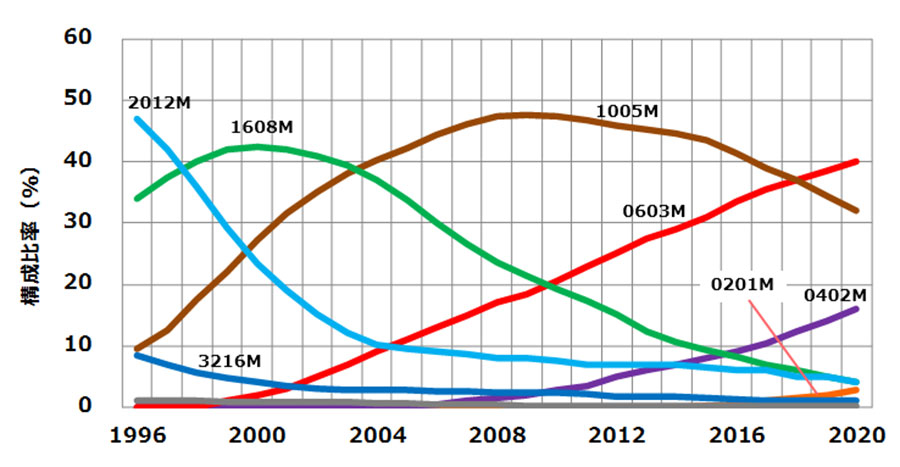

図以下のグラフはMLCC(積層セラミックコンデンサ)のサイズ構成比率です。

村田製作所 技術記事

さらなる小型化や高密度実装化に貢献するチップ積層セラミックコンデンサ

「0603M」は、0.6mm×0.3mmのサイズの部品、「1005M」とは1.0mm×0.5mmのサイズの部品という意味です。

大きなサイズの部品は軒並み、構成比率が下がっています。

企業向け製品ではスマートフォンなどに使用されているような、

極小サイズのコンデンサを使用する必要はないことの方が多いですし、

産業機器のお客様が多い弊社でも0603㎜サイズよりも小さい物を実装することはあまりありません。

ただ、コンデンサも小型化が進んでおり、

静電容量の制限があって大きいサイズしか作っていない型式のものを除くと、

大きいサイズは徐々に生産終了予定になり、単価も上がっています。

日本でよく採用される村田製コンデンサは1608㎜サイズを続々と生産終了予定にしており、

そうなった型式は見積もりを取ることができません。

そうなると代替品を探すしかないのですが、

同じサイズのものを使おうとすると、

静電容量や温度特性の部分で必要以上の性能上位品しかなく

単価が数倍になることもあります。

弊社では、村田製1608㎜サイズの同等品として使用できる海外メーカー品の提案もしております。

しかし、いずれはそれもより小さいサイズに変わっていくものですので、

新規設計時には1608㎜ではなく1005㎜や0603㎜の採用を検討することが

長期的には製造コストを低く抑えるためには必要かもしれません。

最後にMOQ(発注できる最低数量)についてですが、

これは海外メーカーの部品で良く見受けられます。

先ほどのコンデンサでは、村田製であれば購入単位は基本1リールです。

しかし、海外メーカー品は単価は安いけど購入は5リールから、

もっと多いと10リールからというようなものもあります。

それを知らずに採用してしますと、

一年で5,000個も使わないのに初回購入で150,000個、

30年分も購入しないといけないというようなことも起こります。

コンデンサなどであれば単価が0.1円ほどしかしないものもありますが、

それでも1種類の部品を買うのに15,000もかかってしまいます。

ICなどでは、1個300円するのに2500個からしか買えないものなどがありますので、

大量生産することない産業機器では、大きな在庫を抱えないといけないリスクもあります。

以上、納期・単価・MOQの面から採用部品の選定時発生するリスクについて、お話させて頂きました。

新製品の立ち上げという慎重さとスピードの両立が求められる場面で、

確実に不安点を潰していくには、部品の採用についても様々な角度から検討する必要があると思います。

電子部品のコストや代替品の選定に課題を感じておられましたら、

ぜひ、一度安曇川電子工業までお問い合わせください。

安曇川(あどがわ)電子工業です。プリント基板・部品調達〜基板実装、電気機械器具組立まで、

関西・近畿一拠点で一貫生産体制を整えています。

製造工程を当社にお任せいただくことで、お客さまの有限資源(ヒト、モノ、カネ、トキ)を、

企画や開発、設計などの中核能力に集中していただけます。

基板の製造、量産時の組付けや検査工程の改善 、コーティング(防湿処理)のご相談も、

関西、近畿圏はもちろん、全国各地からお受けします。

プリント基板実装に関して25年の実績があります。

高精度・高品質な製品と技術ノウハウを提供する安曇川電子工業へぜひお問合せください。

技術ハンドブックを制作しました。#スライド動画 で、いち部分を紹介します。#基板実装 の知識を始め、#試作 から #量産 にかけて #コスト 20%削減の #VA、#VE 事例を掲載しています。

月間PV数47,000超のオフィシャル #ブログ で、常に閲覧数上位の #ポイントディップ 提案事例も掲載しています。 pic.twitter.com/Gxxww0fsGM

— 安曇川電子工業|あどがわ (@adogawa_e) November 30, 2023

✓ #基板実装 の基礎知識が分かる

✓ #製造業 の #品質管理 体制を知りたい

✓ #製品価値 を適切な #コスト で高めたいスライド動画で誌面の一部を紹介します。

資料請求は、こちらからどうぞ。https://t.co/CG3vcw54jt#安曇川電子工業 #あどがわ pic.twitter.com/1jSBXlrTyq— 安曇川電子工業|あどがわ (@adogawa_e) January 27, 2024

担当者から御社に最適なご提案をさせていただきます。