phone0740-32-3333

phone0740-32-3333

こんにちは。アドガワエレクトロニクスです。ブログをご覧いただきましてありがとうございます。

通勤途中には小中学校がいくつかあり、出勤時には横断歩道を渡る児童の姿を見かけます。横断歩道の白線間隔は従来、45〜50センチと定められていましたが、その白線間隔を90センチにまで広げられる制度改正が2024年7月に行われました。横断歩道の白線間隔が、45〜90センチと改められてからおよそ1年が経ちます。

この記事では、白線間隔の改正から見える製造現場の改善、組織改革の課題を紹介します。

そもそも横断歩道の白線間隔を広げる背景はコスト削減です。白線間隔を90センチまで広げると、白線の本数を減らせるためです。横断歩道の白線は道路に塗装されています。その塗装が、車やバイクの通行、歩行者が行き来することですり減って薄くなっていきます。白線が消えかかった横断歩道は出勤時にいくつも見られます。

高島市の車やバイクの通行量は、県庁所在地の大津市と比べると多くはありませんが、大津市よりも冬の間の除雪作業で塗装が削れることがあります。そのため小中学校の新学期が始まるのを前に、薄くなった横断歩道の白線を塗りなおす地域があります。横断歩道での交通事故のなかには白線が見えにくくなったことで事故につながったと認定されたケースもあります。

横断歩道の白線の塗料には、ガラスビーズ(小さなガラスの粒)が含まれています。塗料に含まれるガラスビーズが、車やバイクのライトに再帰反射して夜間の視認性を高めています(国土交通省 東北地方整備局)。横断歩道の白線が薄くなっていても、日中には見えるから白線を引き直さなくても良いということはありません。運転手からも歩行者からも昼夜を問わず、横断歩道を見やすくして交通事故を防止するために、交通量が多い場所では2年から3年おきの塗り直しが必要とされています。

横断歩道の塗り直しで問題となるのがコストで、白線間隔を広げる背景にもなっています。幅7メートルの道路の場合、白線の間隔が従来の45センチだと必要な白線数は8本、白線の間隔が90センチだと6本で済みます。白線の間隔を90センチに広げることで、塗り直しの費用を削減できるだけでなく、車やバイクのタイヤと白線の接触を減らして、白線がすり減る(削れる)までの期間を延ばす効果が期待できる(警察庁)とも。その一方で、目の不自由な人が横断歩道を認識しづらくなるという意見もあります。

光を感じない全盲の人は、白線塗料の盛り上がりを踏んだ感覚で、まっすぐ進めているかを確認しています。白線の間隔が90センチになると、手がかりが半分になります。そのため、横断歩道の白線間隔を90センチにまで広げられる制度改正は、信号が変わったことを音で知らせる音響信号機と「エスコートゾーン」と呼ばれる誘導ブロックが設置された一部の横断歩道に対象が絞られています。

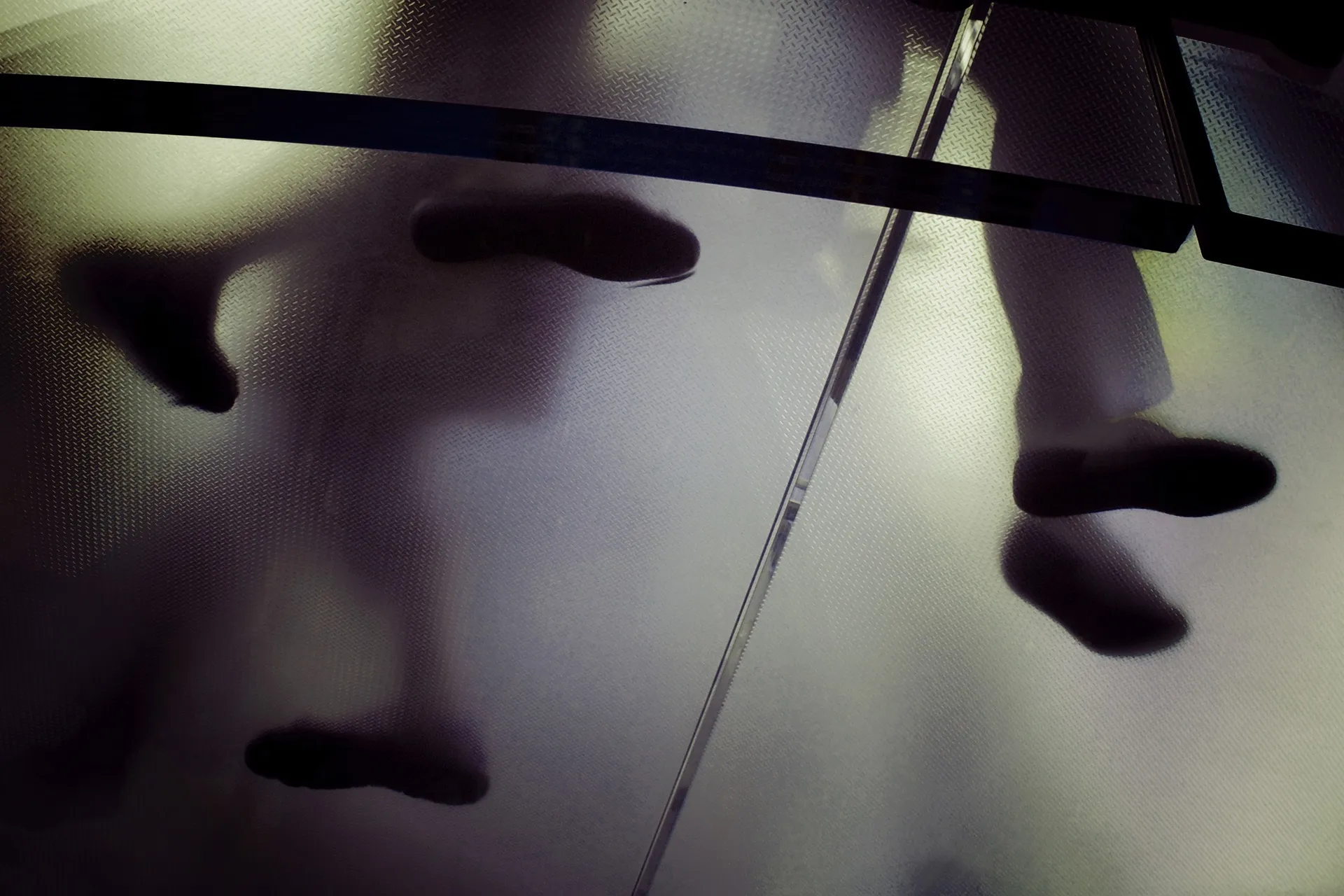

ダイアログ・イン・ザ・ダークに参加したことがあります。ダイアログ・イン・ザ・ダークは、光を遮断したうえで、視覚以外の感覚や会話を体験する場です。何も見えない状態で、人の声がそばで聞こえたときの安心感は今も覚えています。また視覚以外の感覚、足裏の感覚が研ぎ澄まされていくのも鮮明に感じました。ダイアログ・イン・ザ・ダークの会場の、亀甲仕上げの床の感触がまだ足裏に残っています。

横断歩道の白線コスト削減は、製造現場にも重なるところがあります。製造現場でいちばん大事なのは従業員の安全、仕事のしやすさからもたらされる品質や作業効率の向上であって、それを達成するために必要なのが合理化やしくみ化です。合理化やしくみ化ありきの現場改善、組織改革には課題も見えます。

アドガワエレクトロニクスは滋賀県高島市を拠点にする会社です。プリント基板・電子部品調達〜基板実装(表面実装、挿入実装)、コーティング、エージング試験、電気機械器具組立まで、関西・近畿一拠点・自社工場で一貫生産体制を整えています。SNSやブログでは、アドガワエレクトロニクスが製造現場で培った技術や品質管理の取り組み、人材育成、最新の業界動向をわかりやすく発信しています。

⇒ 会社概要 :

https://www.adogawa.co.jp/company/

⇒ 表面実装サービス紹介 :

https://www.adogawa.co.jp/mounting/serface/

⇒ 最新記事一覧 :

https://www.adogawa.co.jp/blog

⇒ お問い合わせ :

https://www.adogawa.co.jp/inquiry/