phone0740-32-3333

phone0740-32-3333

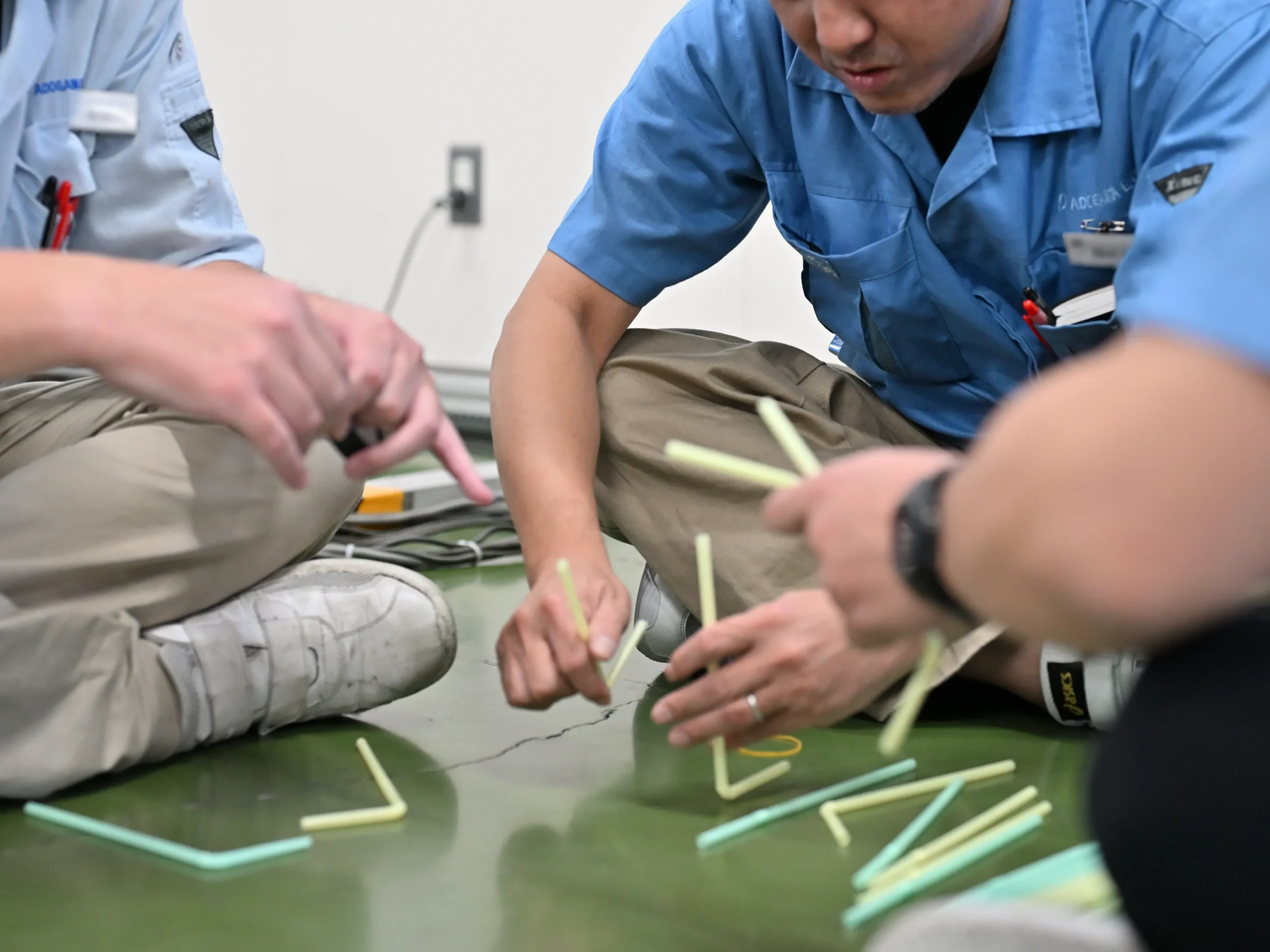

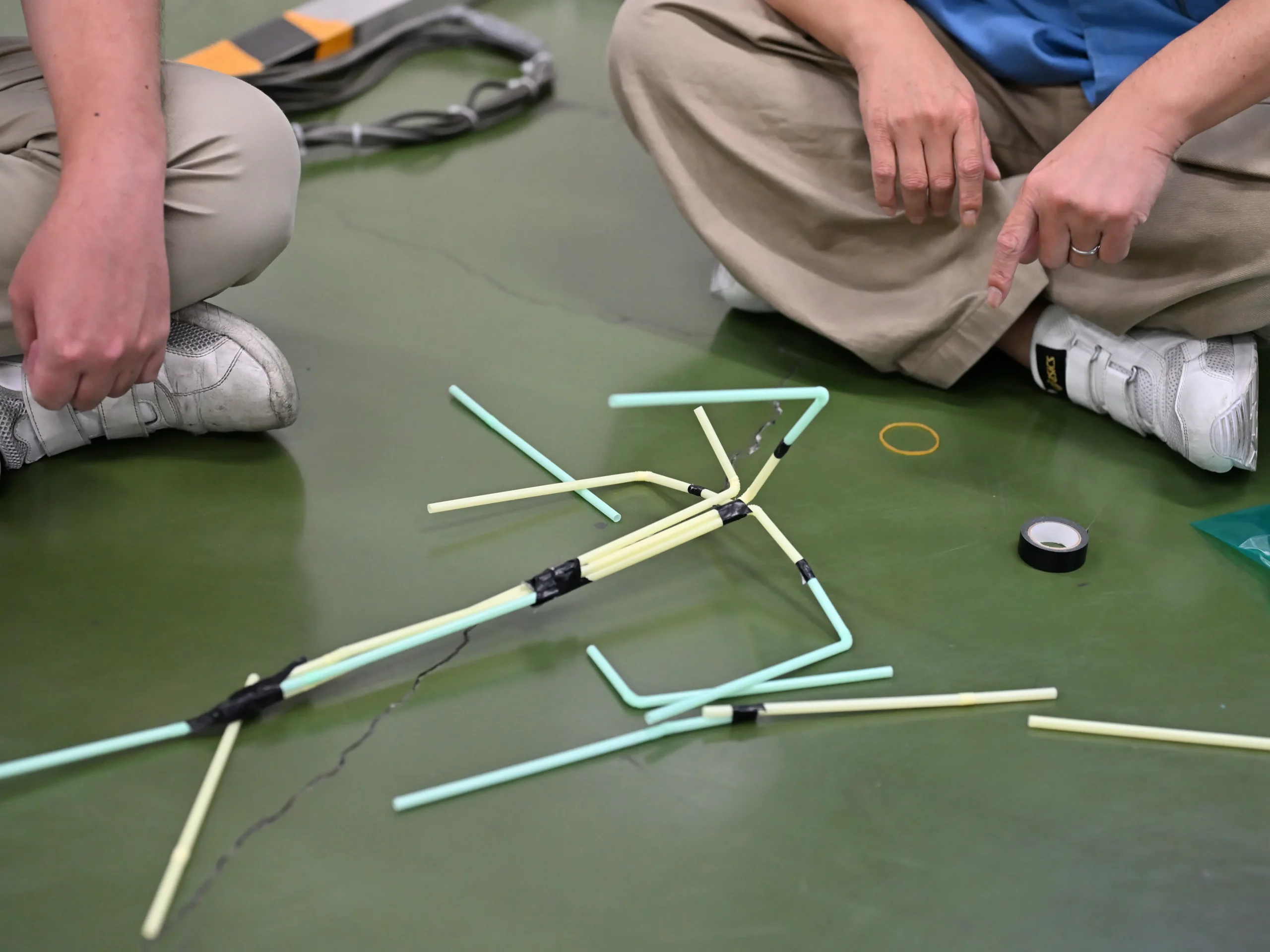

こんにちは。アドガワエレクトロニクスです。「ストロータワー」ゲームを朝礼の5分間で実施しました。ストロータワーは、ストローとテープなどの簡単な材料で、できるだけ高く、自立するタワーを作るチーム対抗型のゲームです。新人研修や学校のレクリエーションを始めとするチームビルディング活動で活用されています。

ストロータワーゲームは、新人研修や企業のチームビルディングで広く活用されていることもあり、ゲームの目的やゲーム後に狙う効果(参加者の意識の変化)は多々、インターネットにも情報があがっています。この記事では、それらの情報を踏まえて、またゲームに参加、他者のゲームを見学したうえでの感想を紹介します。

目次

ゲームの勝敗基準は明確で、ストローとテープを使って、できるだけ高く自立するタワーを作ったチームが勝ちです。

一方でタワーの高さは、結果のひとつでしかありません。タワーを作り上げる過程を、ゲームに参加する、見学する、両視点で見ると、このゲームの奥深さが見えます。

仕事の能力(リーダーシップ、財務管理、工程管理、商品知識 ……)が高いと思われる役職者で構成されたチームが必ずしも他チームよりも高いタワーを作れるかといったらそうでもありません。

チーム対抗でなく、役職者が個々でストロータワーを積み上げれば、その結果は変わったかもしれません。ただ、現実(ルール)はチーム対抗型です。そこに言い訳は不要です。この結果は、個人の集まりの組織(会社)が、いかにして成果(利益)を出すか、またその難しさにもつながります。

「はやく行きたければ一人で進め。遠くまで行きたければみんなで進め」ということわざは有名です。個人がストロータワーを積み上げるだけなら、頭に描いた完成タワーをもとにして迷いなく作業ができますが、それが、チームとなると思い通りにはいきません。

誰が完成タワーを描くのか、頭のなかに描いたそのタワー像をどうやってチーム内に伝え、共有するのか? またストローの積み上げにあたってどんな作業が必要で、その役割分担は? さらに、作業途中には、完成タワーのイメージがチーム内でブレていないか(同じ方向、目的を見ているか)を確認することも必要です。

今回のゲーム時間は朝礼の5分間で、ゲーム自体も簡易なものです。そのため、そこまでの“戦略”を立てる必要はありませんが、これが、ゲーム時間が30分を超え、ストローの数が100本、またチームの人数が今回(3人)よりも増えて6人、8人となれば、「遠くまでいくために(ストローを高く積み上げるために)戦略を共有したチームビルディングが欠かせません。まさに組織(会社)が、いかにして成果(利益)を出すかにもつながります。

「はやく行きたければ一人で進め。遠くまで行きたければみんなで進め」は、ストロータワーゲームにも、組織運営にも通じます。ただ、現在の組織運営に求められることは、「はやく、遠くまで行くためにはどうすればよいか」です。そのためにはもちろん、一人では難しく、組織が一丸となって、同じ方向、目的に向かう必要があります。

そこにはストロータワーゲームで学んだように、

・誰が完成タワーを描くのか、

・個人(リーダー)が頭のなかに描いたそのタワー像をどうやってチーム内に伝え、共有するか、

・ストローを積み上げるにあたってどんな作業が必要か(見える化しているか)、

・作業の役割分担にあたって、個々の強みが活かせるか、

・個々の強みが連動し合って相乗(シナジー)効果をもたらすか、

・ストロータワーが傾き始めたら、何が傾きの原因か調べてチームで共有できるか、

・同じ不具合を起こさないために何ができるか、

・完成タワーのイメージがチーム内で、作業が進むなかでブレてきていないか(同じ方向、目的を見て行動しているか)、を確認することが必要です。

自立するストロータワーを作るように、自律自転する組織を作るには、上記が欠かせません。ストロータワーゲームには、楽しさとともに奥深さがあります。