phone0740-32-3333

phone0740-32-3333

― 本記事は、2025.8.8に公開した内容に、新たな情報を加えて修正したものです ―

こんにちは!アドガワエレクトロニクスの公式ブログへようこそ。

目次

企業の情報発信、なんとなく始めていませんか?

「ブログやSNSを始めたいが、何から手をつければいいかわからない」「更新が目的になってしまい、誰に向けて書いているのか迷子になっている」

そんな悩みを抱える広報担当者様や経営者様は少なくありません。手段ばかりが先行してしまうと、継続することは難しく、期待した成果も遠のいてしまいます。

私たちアドガワエレクトロニクスは、まず「当社の課題」と「成し遂げたいこと」を徹底的に整理することから始めました。そして、2023年から約660日間、地道に情報発信を続けてきた結果、見えてきた景色があります。それは、単なる集客以上の、「従業員の誇り」という意外な価値でした。

この記事では、製造業である当社がなぜ手間のかかる情報発信を続けるのか。その目的と、継続することで生まれた社内外の変化について、実体験をもとにお話しします。

ブログ(オウンドメディア)やSNSなど、現代には情報発信の手段が無数にあります。「何から始めようか(XかInstagramか?)」と手段から考えがちですが、当社ではまず、「当社の抱える課題」と「情報発信で成し遂げたいこと」を整理することから始めました。

当社では情報発信を始めるにあたり、以下のような目的を整理しました。

事業内容が地元であまり知られていないため、まずは従業員の家族やその友人に知ってほしい。

若年層との接点が少ない。働く姿を写真で発信し、具体的なイメージを持ってもらうことで関心を高めたい。

見込み顧客との接点をつくり、新規取引のきっかけにしたい。

課題と目的を明文化し社内で共有することには、大きなメリットがあります。それは、2〜3か月といった短期間で目に見える成果が出なくても、「なぜやっているのか」が共有されていれば、社内からの理解や協力が得やすくなる点です。

さらに、運用担当者が「誰に・どんな情報を・何のために届けるか」を見失わずに済みます。当初の目的からブレることなく、質の高い題材を取材し続けることができるのです。

当社では、まず目的を定義した上で、最適な手段やコミュニケーション内容を検討しました。もちろん最初から正解が出るわけではありません。運用しながら見直し、最適化していく姿勢で取り組んでいます。

本記事では、当社が2023年から約660日(平日毎日更新換算で約33か月)にわたり情報発信を続けてきて感じた、「発信し続けること」「記録を残すこと」の意義についてご紹介します。

情報発信の目的の一つは、顧客・取引先・従業員・地域社会といったステークホルダー(利害関係者)に、当社の取り組みや社内文化を知ってもらうことです。

この活動の先には、「既存顧客からの信頼獲得」「新規顧客との接点創出」「求人応募数の増加」といった具体的なゴールがあります。しかし、発信するすべての情報が、すべての人に響くわけではありません。大切なのは、「ひとつの情報は、ひとつの目的をもつ人に向けて発信する」という意識です。

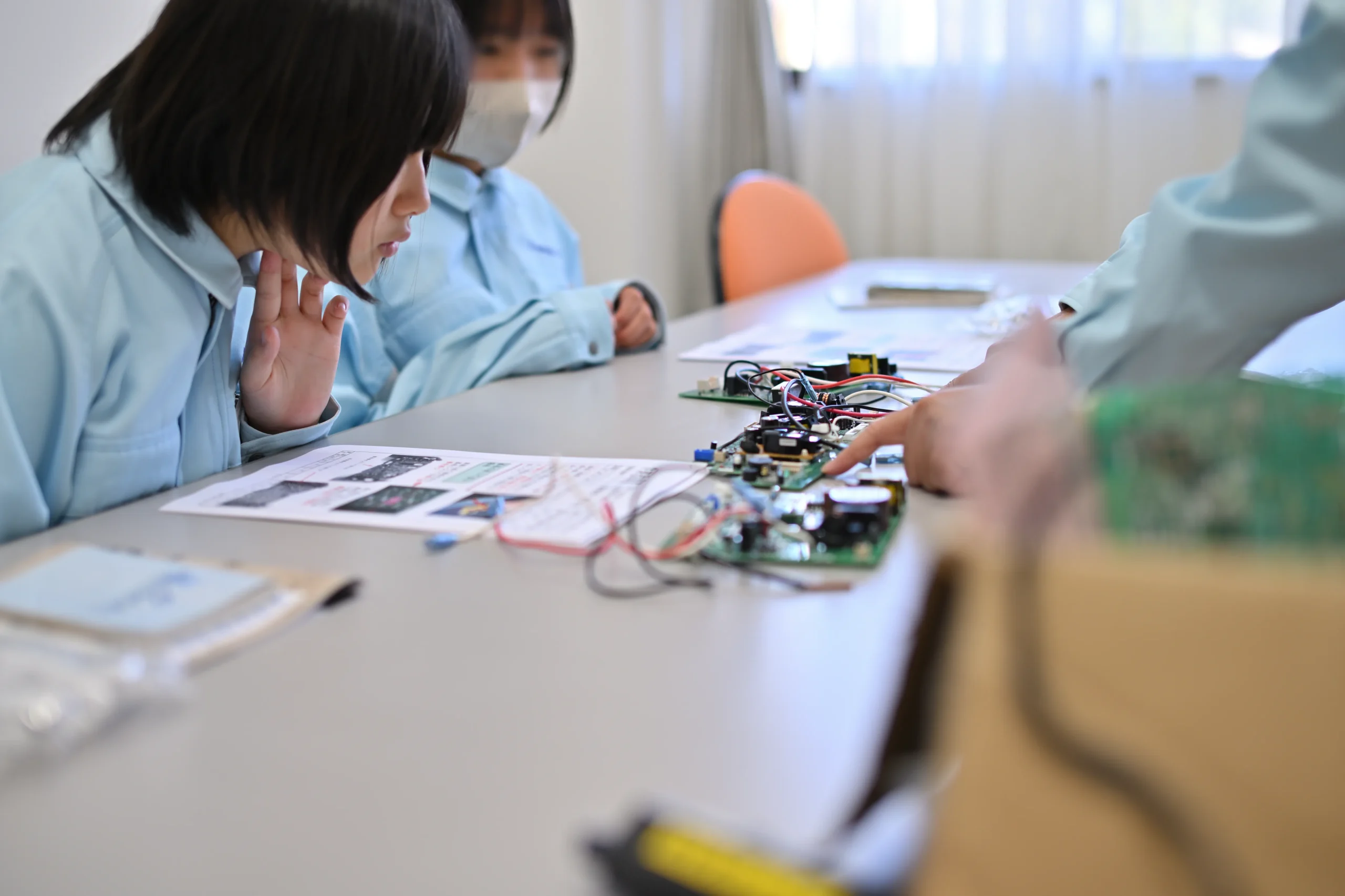

安心して仕事を任せていただけるよう、「品質管理の取り組み」を発信する。

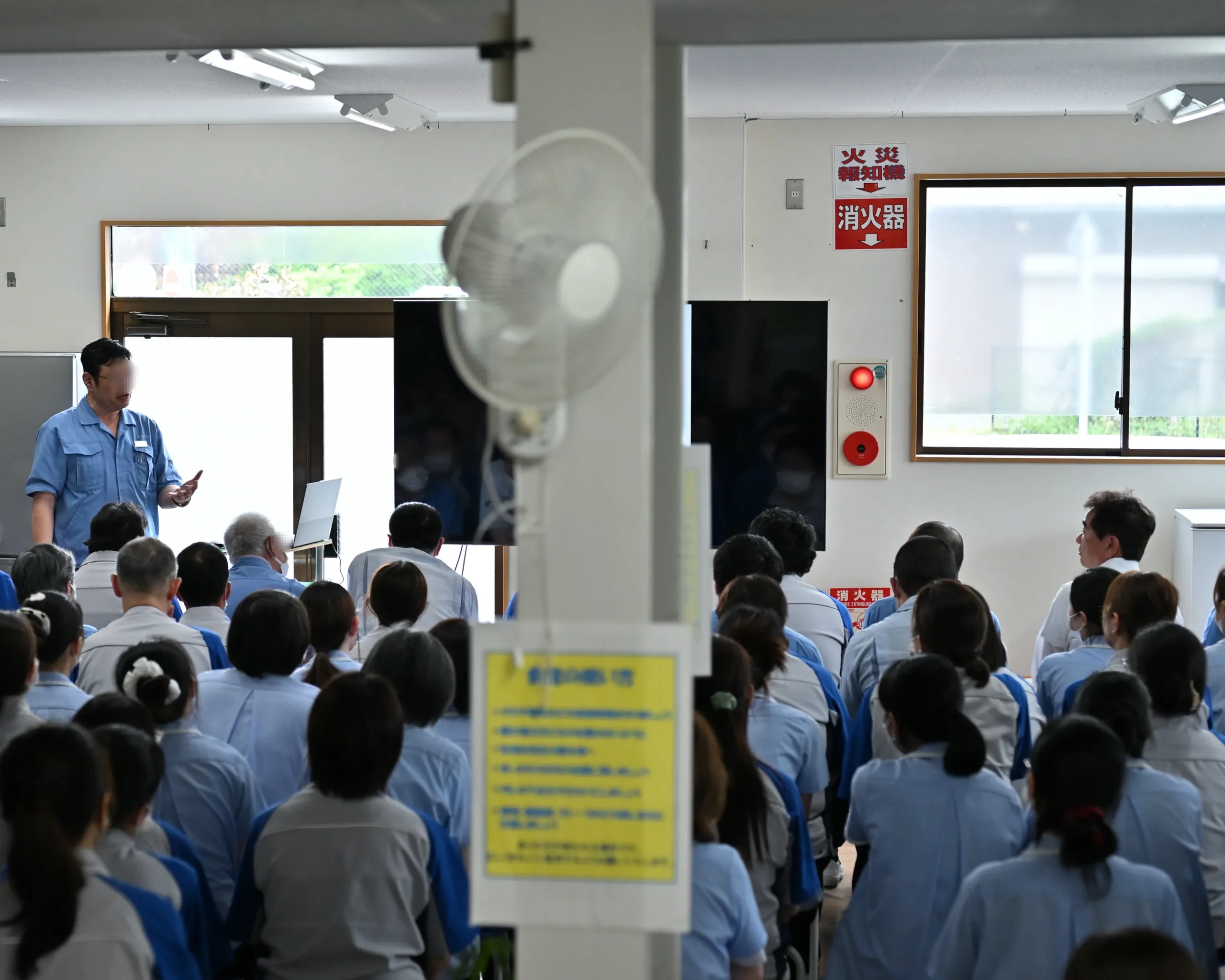

理解や親近感を持っていただくため、「従業員の働く姿」を発信する。

入社後のミスマッチを防ぐため、ありのままの「社内文化」を発信する。

ターゲットを絞ることで、結果としてそれぞれの立場の方に深く届くメッセージとなります。

今は誰もが発信者になれる時代ですが、「発信を続けること」は非常に困難です。

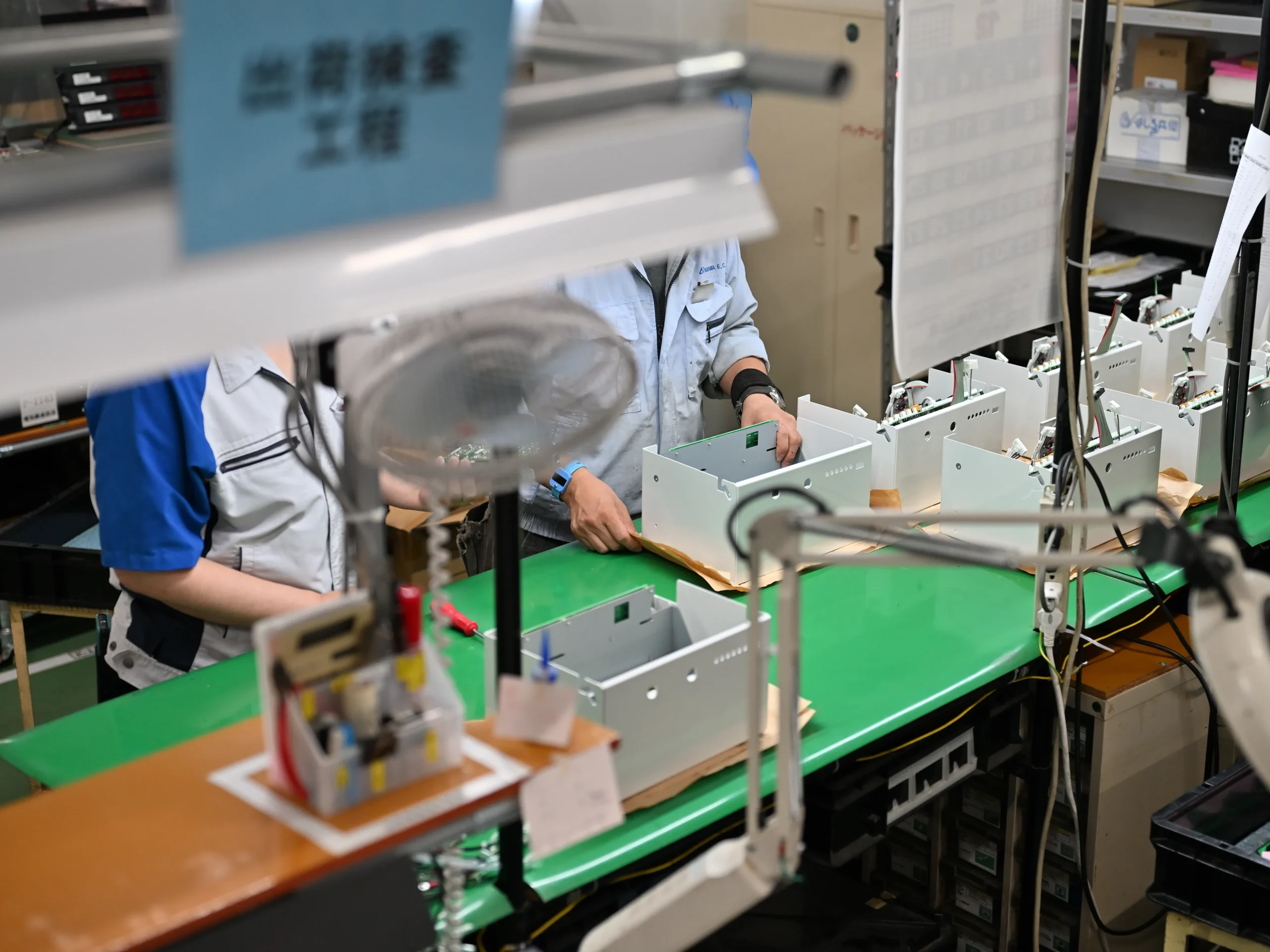

当社が発信している「品質教育」「QCパトロール」「5S活動」などは、製造業としては当たり前の取り組みであり、決して奇をてらった内容ではありません。しかし、当たり前のことを継続して発信し続けることで、「この会社なら安心して仕事を任せられる」「ここで働いてみたい」という将来的な安心感(信用)が醸成されます。

他社が「面倒くさい」「効果が見えにくい」と感じてやめてしまうことを続ける。そこに差が生まれ、自社の強みとなります。

情報発信を続けることは、口先だけではなく「当社が社会にどんな価値を提供したいか」「そのために従業員がどう行動しているか」を証明することでもあります。発信を続ければ続けるほど、良くも悪くも会社の「素の姿」があらわになります。そこから目を背けず、自覚を持って発信し続けられるか。その誠実さが、数字だけでは測れないブランド力になると信じています。

BtoB企業、特に当社のようなニッチな分野では、BtoC企業に比べて情報が届きにくい側面があります。しかし、情報が届かない最大の原因は「そもそも発信していないこと」にあります。約660日間の継続の中で、他社の広報担当者様から「発信の姿勢やネタ集めを参考にしたい」とお声がけいただく機会も増えました。

情報発信を通じて強く感じるのは、「顧客満足(CS)」を語る前に、「従業員満足(ES)」が不可欠であるということです。従業員が自分の仕事に誇りとやりがいを持って働いてはじめて、高品質な製品・サービスが生まれ、結果として顧客満足につながるのではないでしょうか。

当社では毎年、地元・安曇川(あどがわ)中学生の職場体験を受け入れています。体験後、生徒たちは学校で壁紙新聞を作るそうです。彼らが記事にするのは、体験した作業内容だけではありません。それ以上に「すれ違う従業員の表情」や「職場の雰囲気」を敏感に感じ取り、伝えています。

生徒たちが夕食時に家族と話す話題は、「あそこの会社の人たち、楽しそうだったよ」「挨拶してくれたよ」といった、そこで働く「人」のことです。

もし、職場体験に来た中学生が当社の従業員を見て「自分も将来ここで働きたい」と思ってくれたなら、それは従業員が生き生きと働いている証拠です。

情報発信の目的は、対外的な信頼獲得や採用強化です。しかしそれ以上に、従業員が家族や友人との会話で「うちの会社、こんな取り組みをしていてね」と自然に話題にできるような会社であることが重要だと考えています。

自分たちの取り組みがブログやSNSで発信され、既存のお客様、ブログやSNSを介して問い合わせいただいた新しいお客様から評価される。そんな些細なことが、従業員の「仕事への誇り」や「モチベーション」に変わります。これこそが、私たちが情報発信を続ける、もう一つの大切な理由なのです。

情報発信を続けることは、決して楽なことではありません。しかし、そのプロセスを通じて、私たちは自社の強みや、従業員一人ひとりの仕事への向き合い方を再発見することができました。従業員が家族や友人に「これ、うちの会社のブログなんだ」と胸を張って見せられる。その誇りと自信こそが、お客様へお届けする製品の品質(クオリティ)を支える土台になると確信しています。

テクニックや流行に流されるのではなく、アドガワエレクトロニクスはこれからも、私たちの「ありのままの姿」と「ものづくりへの情熱」を、実直にお伝えしていきます。

当社の雰囲気をより身近に感じていただけるよう、SNSでも日々の様子を発信しています。よろしければ、私たちの日常を少しだけ覗いてみてください。

・試作から量産への移行でトラブルが多い

・委託先(基板実装会社)との意思疎通に時間がかかる

その結果、製造コストが膨らむ

アドガワエレクトロニクスがまとめた「技術ハンドブック」には、基板設計・実装におけるコストダウン事例や品質向上のノウハウを多数掲載。量産を前提とした試作の進め方や、VE提案による改善事例もご紹介しています。

・量産時の失敗コストを削減

・製品価値を高める改善提案のヒントを獲得

・基板実装 委託先選定の判断材料 といった実践的な事例を掲載しています。

技術ハンドブックを、製品開発の加速とコスト競争力強化に、ぜひお役立てください。ダウンロードは、⇒ 特設サイトから

アドガワエレクトロニクスは滋賀県高島市を拠点にする会社です。プリント基板・電子部品調達〜基板実装(表面実装、挿入実装)、コーティング、エージング試験、電気機械器具組立まで、関西・近畿一拠点・自社工場で一貫生産体制を整えています。SNSやブログでは、アドガワエレクトロニクスが製造現場で培った技術や品質管理の取り組み、人材育成、最新の業界動向をわかりやすく発信しています。

⇒ 会社概要 :

https://www.adogawa.co.jp/company/

⇒ 表面実装サービス紹介 :

https://www.adogawa.co.jp/mounting/serface/

⇒ 最新記事一覧 :

https://www.adogawa.co.jp/blog

⇒ お問い合わせ :

https://www.adogawa.co.jp/inquiry/

担当者から御社に最適なご提案をさせていただきます。