phone0740-32-3333

phone0740-32-3333

― 本記事は、2025.7.17に公開した内容に、新たな情報を加えて修正したものです ―

こんにちは。アドガワエレクトロニクスです。ブログをご覧いただきましてありがとうございます。

目次

企業のアイデンティティを象徴する社名の変更は、組織にとって大きな転換点となります。当社も2025年5月、50余年親しまれた「安曇川電子工業」から「アドガワエレクトロニクス」へと社名を変更しました。

B2B製造業において、社名変更は単なる看板の掛け替えではありません。変化の激しい市場環境において、自社の「存在意義(パーパス)」や「目指すべき方向性」を再定義し、顧客・取引先・従業員に対して企業ブランドを改めて浸透させる重要な経営戦略です。

本記事では当社の事例を交えて、中小企業が社名変更をいかにブランド強化につなげるべきか、CI(コーポレート・アイデンティティ)の視点から紹介します。

⇒ あわせて読みたい(前編記事)

社名変更を「成長の入口」に:企業ブランドを再構築するCI戦略と実践事例(BtoB製造業向け)

※前編記事では、他社事例の分析や、変更目的を達成するためのコミュニケーション設計の基礎を紹介しています。

社名の変更は、企業の歩みを改めて社内外に伝える貴重な機会です。しかし、新しい名称が浸透し、ポジティブなイメージとして定着するまでには、一貫性のある丁寧なコミュニケーションが求められます。

ブランドイメージは長年の蓄積によって形成されるものであり、新しい名称への移行期には細やかな配慮が必要です。社名変更を単なる告知に留めず、経営戦略やビジョン(向かうべき先)を改めて言葉にして共有することで、ステークホルダーとの信頼関係をより強固にすることができます。

ロゴや名称といった視覚的な要素を変えるだけでは、真のリブランディングは完成しません。重要なのは、新しい社名に込めた「思い」や「コンセプト」を従業員が深く理解し、それが日々の業務における行動変容へとつながることです。社内文化の醸成を伴うことで初めて、実体を伴ったリブランディングが実現します。

長年親しまれた社名を変えることには、大きな期待が寄せられる一方で、これまでのブランドイメージをいかに継承するかという課題も伴います。

「新しい一歩を踏み出した」というメッセージが、既存顧客の関心を高めるとともに、新規顧客に対する認知拡大のきっかけとなります。

50年以上の歴史がある名称を変更する場合、従来の安心感を損なわないよう、変更の意図を論理的に説明し、納得感を高める準備が不可欠です。

CI(コーポレート・アイデンティティ)の刷新において、社内への浸透をスムーズに進める鍵は「プロセスの透明性」にあります。

社名やロゴの決定プロセスが一部の経営層のみで完結してしまうと、現場の従業員が変化を「自分ごと」として捉えることが難しくなる場合があります。早い段階から従業員の視点を取り入れ、プロジェクトの背景を従業員と共有することで、新しいブランドに対する愛着と責任感が育まれます。

自社の転機に従業員が自身の未来を重ね合わせることができれば、従業員が顧客や取引先に対して語る言葉にも、自然と確信と説得力が宿るようになります。

社名変更を実りあるものにするためには、その目的を明確に定義した広報計画が欠かせません。製造業における社名刷新の動機は、以下の要素に集約されます。

合併や統合に伴う新たな一体感の醸成

主力製品のイメージを企業名に反映

事業領域の拡大や新規事業への本格参入

周年記念やグローバル展開を見据えた最適化

計画の立案においては、以下の観点から目的を言語化し、全社で共有することが大切です。

市場における存在意義を改めて示す。

既存顧客の信頼を維持しつつ、新規顧客には「専門性」や「革新的なイメージ」を印象付ける。

新たなCIを共通言語とし、部門を越えた連携を強化する。

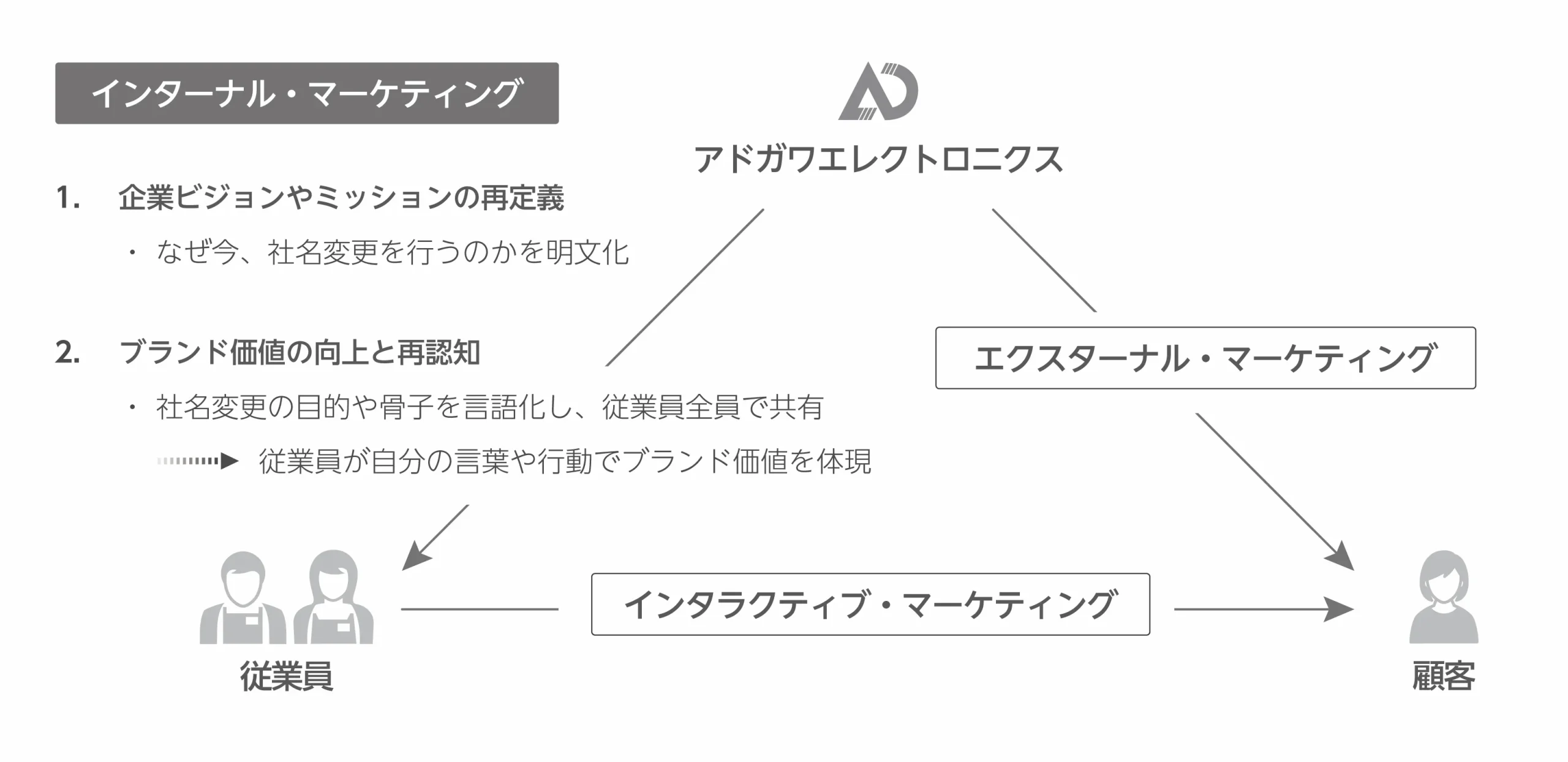

新しいブランドを定着させるためには、従業員一人ひとりがブランド価値を体現できるようサポートする「インターナル・マーケティング」が有効です。

社名変更の背景や骨子を議論するワークショップや勉強会を開催することで、従業員は変化を前向きに受け入れ始めます。

顧客への説明ポイントを整理した資料や社名に込めたストーリーをまとめた資料を配布し、従業員の不安を解消する。

変更後も継続的に声を吸い上げ、ブランドの浸透状況を確認する。

社名変更は発表した瞬間がゴールではなく、そこから始まる「新しい信頼構築」の入口です。ビジュアルの変化以上に、企業がどこを目指し、社会にどう貢献するのかというメッセージを発信し続ける姿勢が、ブランドをより強固なものへと育て上げます。

社名変更というプロジェクトを通じて私たちが再確認したのは、企業ブランドの正体は、ロゴの美しさや名称の響きではなく、「そこで働く従業員の言葉と行動の積み重ね」であるということです。

従業員が自社の進むべき道を理解し、自身の仕事に誇りを持って語るとき、その熱量は必ずお客様や取引先の皆様へと伝わります。私たちアドガワエレクトロニクスは、この社名変更を「完成」ではなく、お客様と共に新たな価値を創造し続けるための「入口」と捉えています。

50年の歴史で培った技術力と、新しい社名に込めた革新への意志。これらを両輪として、私たちはこれからも基板実装のプロフェッショナルとして、お客様の課題に真摯に向き合ってまいります。

⇒ あわせて読みたい(前編記事)

社名変更を「成長の入口」に:企業ブランドを再構築するCI戦略と実践事例(BtoB製造業向け)

※前編記事では、他社事例の分析や、変更目的を達成するためのコミュニケーション設計の基礎を紹介しています。

・試作から量産への移行でトラブルが多い

・委託先(基板実装会社)との意思疎通に時間がかかる

その結果、製造コストが膨らむ

アドガワエレクトロニクスがまとめた「技術ハンドブック」には、基板設計・実装におけるコストダウン事例や品質向上のノウハウを多数掲載。量産を前提とした試作の進め方や、VE提案による改善事例もご紹介しています。

・量産時の失敗コストを削減

・製品価値を高める改善提案のヒントを獲得

・基板実装 委託先選定の判断材料 といった実践的な事例を掲載しています。

技術ハンドブックを、製品開発の加速とコスト競争力強化に、ぜひお役立てください。ダウンロードは、⇒ 特設サイトから

関西・近畿を拠点に、プリント基板・電子部品調達〜基板実装(表面実装〔SMT〕、挿入実装〔THT〕)、コーティング、エージング試験、電気機械器具組立までを一貫提案するアドガワエレクトロニクスです。

このブログでは、「モノづくりから、ものがたりへ」をコンセプトに、製造工程における「技術」と「人」にフォーカスします。品質教育やベテランから若手への技術承継、そして私たちの日常と社内文化をお届けします。

⇒ 会社概要 :

https://www.adogawa.co.jp/company/

⇒ 表面実装サービス紹介 :

https://www.adogawa.co.jp/mounting/serface/

⇒ 最新記事一覧 :

https://www.adogawa.co.jp/blog

⇒ お問い合わせ :

https://www.adogawa.co.jp/inquiry/

当社の雰囲気、社内文化をより身近に感じていただけるよう、SNSでも日々の様子を発信しています。よろしければ、私たちの日常を少しだけ覗いてみてください。

日々の取り組みを取材し、発信していて強く感じるのは、「顧客満足(CS)」を語る前に、「従業員満足(ES)」が不可欠であるということです。

従業員が自分の仕事に誇りとやりがいを持って働いてはじめて、高品質な製品・サービスが生まれ、結果として顧客満足につながると確信しています。